La cara oculta de las rosas: cómo se producen en Latinoamérica y África las flores que decoran Europa

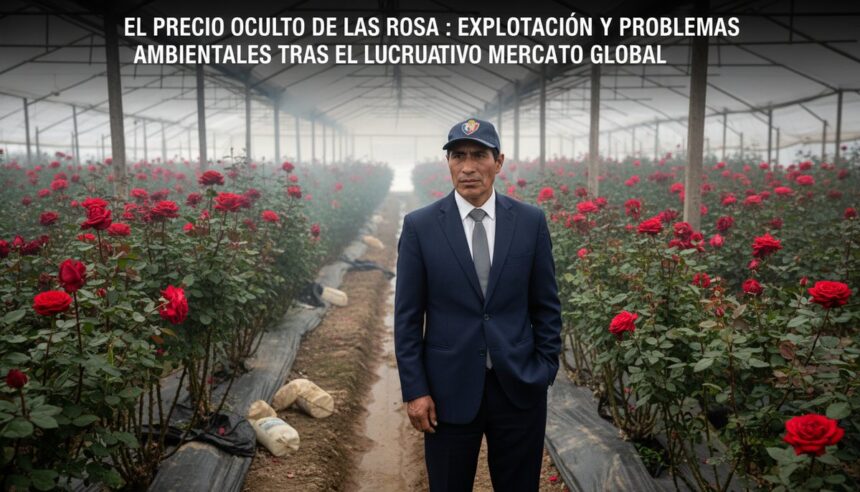

El comercio internacional de flores, especialmente de rosas, mueve cada año miles de millones de tallos a través de continentes. Detrás de este mercado global, que tiene en los Países Bajos su epicentro logístico, se esconde una realidad marcada por la desigualdad, la precariedad laboral y los retos medioambientales en países productores como Kenia, Colombia y Ecuador. Una investigación reciente revela las condiciones de trabajo y los impactos sociales y ambientales que sostienen un negocio floreciente en Europa.

- La cara oculta de las rosas: cómo se producen en Latinoamérica y África las flores que decoran Europa

- El dominio neerlandés: de productores a intermediarios

- El auge de Kenia: un vivero para Europa a costa de los trabajadores

- Ecuador: la “capital mundial de la rosa” y su lado oscuro

- Colombia: historia de una industria marcada por la precariedad

- La caída de la producción local en Europa

- Un mercado global desigual

- Conclusión

El dominio neerlandés: de productores a intermediarios

Royal FloraHolland, situado en Aalsmeer, cerca de Ámsterdam, es el mayor centro logístico y comercial de flores cortadas del mundo. Cada día, millones de flores de más de 23.000 especies pasan por sus instalaciones, pero la rosa sigue siendo la reina indiscutible. De los 10.300 millones de tallos comercializados en el último año, 2.900 millones correspondieron a rosas.

Sin embargo, la producción local neerlandesa ha caído drásticamente. En el año 2000, los Países Bajos cultivaban más de 930 hectáreas de rosas; hoy esa cifra se ha reducido en más de un 80%. Ahora, el país se ha consolidado como centro neurálgico de redistribución hacia Europa de las rosas que llegan principalmente desde Kenia y Etiopía.

El auge de Kenia: un vivero para Europa a costa de los trabajadores

A orillas del lago Naivasha, en pleno Valle del Rift keniano, florecen extensas plantaciones de rosas bajo un mar de polietileno. Las condiciones naturales —agua abundante, altitud y sol ecuatorial— permiten una producción continua durante todo el año. En 2024, Kenia exportó más de 102.000 toneladas de flores cortadas, de las cuales el 60% eran rosas, generando ingresos por valor de 470 millones de euros.

Neema, trabajadora en uno de estos invernaderos, relata el impacto de la exposición a pesticidas y la falta de protección durante años, lo que ha provocado numerosos problemas de salud entre los empleados. «Muchas personas desarrollaron problemas de columna y respiratorios», asegura. Aunque las condiciones han mejorado formalmente, con equipos de protección y visitas de importadores europeos, persisten los temores a represalias y la atención médica responde principalmente a los intereses empresariales.

Precariedad y dependencia económica

El activista Booker Omole califica la situación de «esclavitud moderna»: contratos temporales, salarios mínimos suspendidos de facto y derechos laborales limitados son la norma. Chenai Mukumba, de la Tax Justice Network Africa, advierte que la retórica de la «ayuda al desarrollo» encubre una transferencia de valor a Europa, mientras los países productores absorben los costes sociales y medioambientales. «La mayor parte del valor se captura en Europa —en las subastas, logística y venta—, mientras Kenia asume los impactos», denuncia.

Pese a los esfuerzos de certificaciones como Fairtrade, los riesgos laborales y las desigualdades persisten en un sector donde el control y los beneficios quedan, en gran medida, fuera de África.

Ecuador: la “capital mundial de la rosa” y su lado oscuro

Tabacundo, en la provincia de Pichincha, Ecuador, se ha erigido como uno de los principales centros de producción de rosas del mundo. Factores como la altitud, el clima templado y la disponibilidad de mano de obra barata han convertido a la localidad en un emblema de la floricultura global. El 77% de la producción nacional de flores corresponde a rosas, y Ecuador es ya el tercer exportador mundial, detrás de Países Bajos y Colombia.

- Cada día, se producen entre 4 y 5 millones de tallos en Tabacundo.

- Las principales empresas, como Denmar, emplean a miles de trabajadores con salarios básicos muy por debajo del coste de vida.

El trabajo en las plantaciones implica largas jornadas de pie, exposición a pesticidas y tareas repetitivas que generan enfermedades crónicas. Organizaciones como ASOTFLORPI luchan por los derechos laborales en un sector donde la afiliación a la seguridad social es limitada y los riesgos para la salud son elevados. Marcia Lema, presidenta de la asociación, define la situación como “una esclavitud escondida”.

El desafío de los pequeños productores

Mientras las grandes empresas dominan la exportación, los pequeños agricultores reciben una mínima parte del valor final de las rosas. En fechas clave como San Valentín, el precio que reciben sube, pero sigue siendo marginal en comparación con el precio de venta en los mercados internacionales.

Colombia: historia de una industria marcada por la precariedad

En la sabana de Bogotá, municipios como Facatativá y Madrid concentran casi el 80% de la superficie dedicada al cultivo de flores en Colombia. Grandes empresas como Jardines de los Andes emplean a miles de trabajadores, en su mayoría mujeres, bajo contratos temporales o tercerizados que limitan el acceso a la seguridad social y la estabilidad laboral.

La exposición continuada a productos químicos y el esfuerzo físico constante generan una alta incidencia de enfermedades laborales, desde el síndrome del túnel carpiano hasta patologías más graves como cáncer o afecciones respiratorias. Informes recientes alertan de los riesgos de la manipulación de agentes cancerígenos y la insuficiente protección sanitaria.

- El 65% de la fuerza laboral del sector en Colombia son mujeres.

- Los salarios mensuales de los trabajadores pueden equivaler, en Europa, al precio de un ramo de rosas.

Impacto social y ambiental

El crecimiento de la floricultura ha transformado el paisaje agrícola de la región, desplazando cultivos tradicionales y generando tensiones por el uso del agua y la expansión de las empresas. La llegada masiva de trabajadores temporales, muchos de ellos indígenas wayuu, ha provocado nuevos desafíos sociales y condiciones de hacinamiento durante las temporadas altas.

La caída de la producción local en Europa

En contraste con la expansión latinoamericana y africana, la producción europea —incluida la española— ha caído drásticamente. En la comarca catalana del Maresme, antaño referente agrícola, la urbanización y la competencia de las importaciones han reducido la producción nacional de rosas a cifras marginales. Hoy, la mayoría de las flores que se venden en festividades como Sant Jordi provienen de Colombia, Ecuador y los Países Bajos.

- El 68% de las rosas para Sant Jordi llegan de Colombia, el 22% de Ecuador y solo el 10% de Países Bajos.

El abandono del sector primario en favor del turismo y la importación amenaza la soberanía alimentaria y la identidad local. Agricultores denuncian la falta de apoyo institucional y advierten de las consecuencias de depender completamente del mercado global.

Un mercado global desigual

La cadena de valor de la rosa es paradigmática de las asimetrías del comercio internacional: mientras los países productores asumen los costes laborales y medioambientales, la mayor parte del beneficio se concentra en Europa, donde los precios finales multiplican varias veces lo recibido por los trabajadores en origen.

Este modelo plantea interrogantes sobre la sostenibilidad social y ecológica del sector, y la necesidad de reformas que garanticen condiciones dignas para los trabajadores, así como un reparto más justo de los beneficios.

Conclusión

Detrás de la belleza de las rosas que adornan hogares y celebraciones en Europa, se esconden historias de sacrificio, precariedad y desafíos medioambientales. La industria global de las flores, impulsada por la logística neerlandesa y la producción a gran escala en Latinoamérica y África, enfrenta el reto de reconciliar la demanda internacional con el respeto a los derechos laborales y la sostenibilidad de las comunidades productoras.

Nota:

Los contenidos publicados en este sitio han sido generados y/o reelaborados mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.

elpuebloinforma.com declina toda responsabilidad, directa o indirecta, por eventuales errores, inexactitudes, omisiones u otras irregularidades presentes en los textos.

El usuario reconoce que dichos contenidos tienen exclusivamente fines informativos y no pueden sustituir en ningún caso fuentes oficiales ni asesoramientos profesionales.